カイロ Cairoについてすぐ、ショア探検記『ボスフォール・エジプシャン編集長宛』は執筆された。日付は1887年8月20日と記す。内容は探検の地理報告と現地の情勢レポートで、数日後の25日と27日付分に掲載された。

短期滞在にもかかわらず、カイロは著述にとって重要な時期である。ランボーのアフリカ時代、活字になった著作はこれまで三作しか判明していない。一つはハラルで書いたオガデン報告、二つめが『ボスフォール・エジプシャン編集長宛』、最後がバルデーを介して地理学協会に送られたショア紀行の覚え書きだが、後二作がカイロでほぼ同時期に執筆されている。とりわけ、長文の探検記がカイロの有力仏字紙であるボスフォール・エジプシャンに掲載されたことで、ランボーは生まれて初めて、自分の書いたものが広く街角に流通する光景を見ることになった。いわば彼の生前でもっとも「売れた」文章なのだが、今はもう知る人も少ない。皮肉な話だ。

この原稿中で注目すべきは、地理報告もさることながら、アビシニアの政情について詳細に分析した点だろう。この観点は、今後ランボーの動向を推察するヒントになる。

イタリア--アビシニア戦争の間、メネリクの態度はどのような状態か、また今後どうなるかという問題があります。王の態度はあきらかに直接の隣人たるヨハネス(四世)の意思によって決定され、途方もない遠距離にある諸政府の外交的駆け引きによってではないでしょう。王はそういう駆け引きを理解しませんし、一貫して不信感を抱いています。なぜならメネリクはヨハネスに背くことはできず(*注61)、一方ヨハネスはメネリクを巻き込む外交的術策に精通していますから、いかなる場合も巧みに身を守ることができるでしょう(*注62)。皇帝はすでにメネリクに最上の精兵を選抜するよう命じ、メネリクはアスマラ Asmara(*注63)にある皇帝の陣営に兵を送らざるをえませんでした。敗戦の場合にさえ、ヨハネスはメネリクのほうへ退却するでしょう。(略)また、ショアにも王にも(彼がいかに野心家であろうと)愛国心があることを忘れてはなりません。王が、外国人の意見を傾聴することを名誉と感じたり、有利とみなすことはありえません。

(略)かつ、このあたりの人々は、目に見えるもの手に触れるものしか理解せず、受け入れもしないのですから、彼は個人としても、もっとも近い者の意向に応じてしか行動しないでしょう。そして、彼の隣人はヨハネスをおいて他にありませんし、そのヨハネスは、王に仕掛けられる種々の誘惑を避けることができます。だからといって、メネリクが外交官の助言に喜んで耳をかたむけないわけではありません。王は彼らから取れるだけのものを手に入れるでしょうし、しかるべきときに、事情を知ったヨハネスがメネリクと山分けすることになるでしょう。重ねて申しますが、ひろく一般にゆきわたっているナショナリズムとメネリクの人民の意向は、諸問題の中でも確実になにがしか重要な点なのです。ティグレと同様、ショアでもガラ人の地域でも、いかなる口実を設けたところで、人々は外国勢力を歓迎しません。外国の干渉や影響を望まないのです。

(87、8、20付。同25〜27日掲載)

このときイタリアが行っていた外交政策----ヨハネス四世と戦い、メネリク二世を懐柔して離反させようというやり方----はムダだとランボーは書いている(そして実際、歴史は彼の見解に軍配を上げるだろう)。

彼は、アビシニアの植民地化にくりかえし否定的見解をとなえているし、現地人の排外感情が、それ相応の根拠によるものだと知っていた。例えば同じ一文の中でランボーは、「イギリスが、アビシニア人によるハラル占領を快く見ないこと」をハラル人はよく知っており、「今にも丘の上にイギリス軍が姿をあらわすのではないかと」危惧していること(同上)を指摘している。

ここで描かれるメネリクは、たいした権力も発言力もない一諸侯で、「外交術にも自国の資源にもまるで無知」と、過小評価の観がある。しかし、こうした「無知で単純な未開人の王」というイメージこそ、メネリク二世本人が西欧諸国の外交筋を欺くために、進んでつけていた仮面にほかならない。ここで、よりにもよってランボーがその仮装に迎合するというのは、少々(西洋側にたいして)含むところがあったとみたほうがいいだろう。

原稿には、取引の顛末が記されている。----「私の商品と同時期に他の隊商の商品も陸揚げされましたが、この隊商は15か月後でなければ進発できませんでした。そればかりか、亡きソレイエが同じ日に搬入した千挺のレミントン銃は、19か月後の今もなお、村にある唯一の棕櫚の茂みの影に横たわっています」。

南国の棕櫚の影に放置された、千挺ものレミントン銃。不思議にも詩的なこの一文は、書き手の意識もまた、そこに残されていることをうかがわせる。事実、彼はその後残りの銃を抱えて奔走することになるのだ。儲からないことは、ショアであれほど経験したのに。

話は変わって、遠征を終えたランボーは、文字通り住所不定無職の身になっていた。この地で身の振り方を考えなければならない。カイロの欧風ホテル、その名もホテル・ヨーロッパ(悪い冗談のような名前だ)に部屋をとり、ボスフォール・エジプシャンに渡す原稿を書いたあと、彼は久々に、家族あてのまとまった手紙を書いている。

親愛なる皆様

アビシニアの旅は終わりました。

(略)

仲間が死ななければ3万フランは儲かったでしょうに、二年近くもさんざん身体を酷使したあげく、はじめの1万5千フランが残っただけです。運がないのでしょうね。

ここに来たのは、今年紅海地方の暑さがひどかったからです。それに、七年もの間想像以上の苦労を味わい、この上なくいまわしい欠乏生活をしてきたあと、身体がひどく弱っていたので、二月か三月ここにいれば元気になるだろうと考えていました。しかし、やはりお金はかかります。なぜならここでは一向に仕事が見つかりませんし、万事がヨーロッパ風の生活で、とても高くつくのです。

(略)

しかし、いろいろな理由でヨーロッパに帰ることはできません。まず冬には死ぬ思いをするでしょうし、それに僕は、何の足しにもならない行き当たりばったりの放浪生活に慣れすぎました。だから、最後にはただ苦しんで死ぬという見通しだけで、辛い仕事や貧しい生活の中をさまよいながら、残る月日を送ることになるでしょう。

ここに長くいるつもりはありません。仕事はないし、物価が高すぎます。どうしてもスーダンかアビシニアか、とにかくアフリカの方へもどらなければなりません。多分ザンジバルに行くつもりです。そこからアフリカの奥地に入ってゆくこともできます。しかしその後中国へ行くか、あるいは日本に行くか、どこへ行ってしまうかいったい誰にわかるでしょう。

最後に、お便りをください。ご無事とお幸せをお祈りします。

(1887年8月23日家族宛)

職探しは、わずか数日で断念したようだ。家族宛の三日後はバルデーに探検報告を送り、多くの地理情報を提供した上で、仕事はないかとたずねている。

取引はまったく不首尾に終わりました。(略)今私一人で事業をはじめるのは不可能です。資本がないのですから。

ここでさえ、スーダン Sudanに行くフランス商人は、今までただ一人もありませんでした。スアキン Suakin(*注64)に立ち寄ったとき、そこを通って隊商がベルベラ Berbera(*注65)まで行くと聞きました。ゴムが産出されはじめているのです。スーダンの道がまた開かれれば(*注66)----開かれつつありますが----やることが沢山出てくるでしょう。

ここに長くいるつもりはありません。この夏ひどかった紅海地方の暑さが引いてきたら、早速下ってゆこうと思っています。何か私にできる仕事があれば、いつでもお手伝いします。----自由な生活に慣れてしまったので、これ以上ここにとどまることはできません。何とぞよろしくお願いいたします。

(87、8、26付アルフレッド・バルデー宛・ショア紀行の附記)

家族宛の手紙とバルデー宛の手紙に、類似の記述がみられることにお気づきだろう。「ここに長くいるつもりはありません」「自由な生活に慣れてしまいました」。しかもそれは、カイロの生活が欧風だからという、やや意外な理由からきている。

あくまで「通行する人」だったランボーの視点は、北アフリカと欧州という政治的区分ではなく、地中海を中心にした交易地帯という、いわば旅の構図、交易の構図に定められている。

カイロと欧州の関係はきわめて古い。もとから文化先進地域の上、当時のエジプトは西洋流の法制度を確立しており、近代工業の波が押し寄せていた。壮麗な巨大モスクがそびえる街に鉄道が敷かれ、ホテルやビルが立ち並び、人の流れは引きもきらない。商店にはアルファベットの看板がまじり、ガス灯の設置された街路を馬車が行き交う。気候風土はやや南欧に近く、風景もどことなく似ている。

マルセイユまでわずか数日の航路。ランボーにとってそこは、アフリカの中のヨーロッパだった。

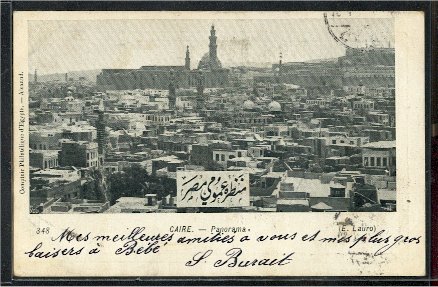

写真:昔のカイロ。大都会である。

写真:カイロの高級ホテル、ホテル・シェパード。外観は完全に欧風。

写真:カイロに近い古都アレキサンドリア Alexandria。予備知識なしに見れば、どこから見てもヨーロッパ。ランボーは以前アレキサンドリアめざしてヨーロッパを出たが、「仕事が見つからない」ことを理由にキプロスへ旅立つ。なぜここに住まなかったか、風景を見れば何となく想像できる。

写真:カイロに近い古都アレキサンドリア Alexandria。予備知識なしに見れば、どこから見てもヨーロッパ。ランボーは以前アレキサンドリアめざしてヨーロッパを出たが、「仕事が見つからない」ことを理由にキプロスへ旅立つ。なぜここに住まなかったか、風景を見れば何となく想像できる。

モダンな街の旅行者は、旅券や身分証明を要求されるだろう。時間内にホテルに入り、決められたメニューの食事を取らなければならない。ごったがえす大通りは、どこもかしこも「誰それの土地」と名前をつけられていて、あらゆるものが時間と金銭の交換で動いてゆく。そう、ここで働くには「会社員」や「労働者」にならなければならない----そういう管理された日常が、ランボーには耐えがたいものだった。それならばもう、イスタンブールでもバグダードでも東京でも同じことだ。

アデンとタジューラ、ハラルとアデンを行き来するのに、パスポートはいらない。マサウアーに着いてイタリア領土が登場したとたん、旅券なしの咎で拘束される、これはとてもシンボリックな逸話だ。近代国家の政府や自治体は、インフラを整え教育制度を作り、人の移動を記録しようとする。多くの場合、それで社会は整備されて安定し、そして、さまよう者の入り込む隙間を消滅させる。

砂漠でベドウィンに襲撃されても、警察が駆けつけてくれるわけではない。メネリクに銃を奪取されても、公正取引委員会に駆け込むことはできない。けれど、砂漠に区画はなく、アワシュ河の奥に登記所のスタンプは追ってこない。少なくともランボーには、そのほうが息がつけた。

いま欧州にもっとも近い大都会にいて、彼は思い知ったのだろう、二度と帰ることはないと。もはや、ヨーロッパと近代文明は拘束の象徴なのだ。